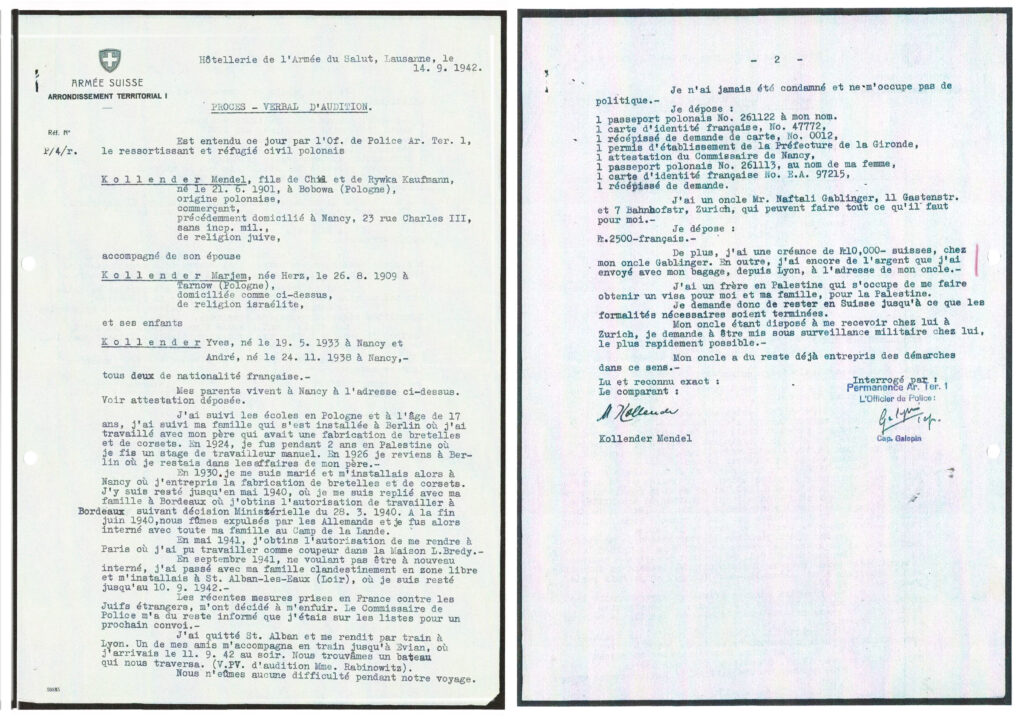

Document des archives fédérales suisses

PV d’audition de Mendel KOLLENDER

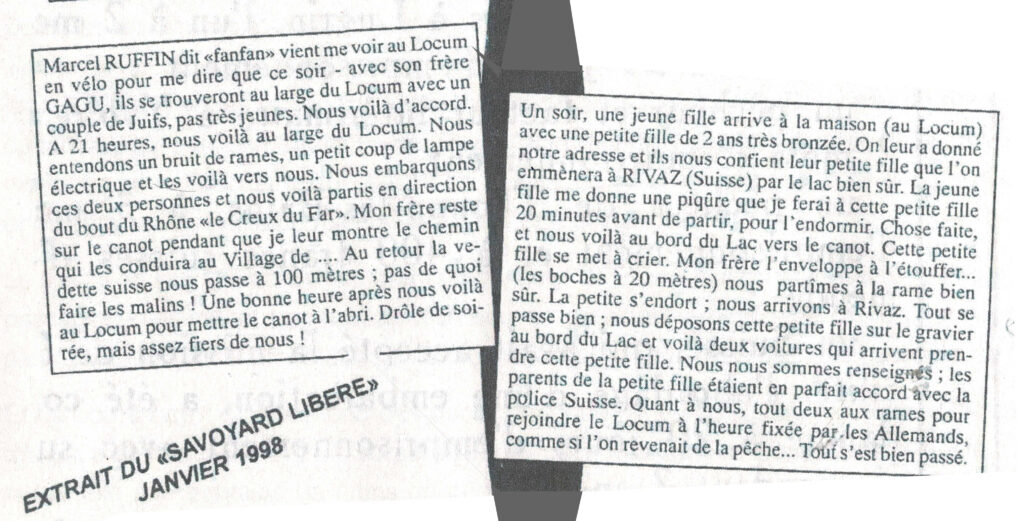

Extrait du Savoyard Libéré

Récit de Philippe VIOLLAZ

Philippe VIOLLAZ

Extrait de « La fuite en Suisse » de Ruth FIVAZ-SILBERMANN

Il y a aussi des pêcheurs qui passent les fugitifs pour moins d’argent. Un bateau appareille d’Êvian dans la nuit du 12 au 13 septembre. A son bord, 9 fugitifs, dont six hommes de nationalités « déportables » et une femme autrichienne avec ses deux filles.

Trois des hommes (et peut-être un quatrième) viennent de s’ évader de leur GTE juste avant la rafle ; ils sont donc sans moyens, ayant été internés parce qu’ils étaient « en surnombre dans l’ économie nationale » . Deux autres, deux frères roumains sont, l’un jeune médecin diplômé (mais empêché de travailler depuis 1940), l’autre, étudiant désargenté et entretenu « par de la famille ».

C’est dire qu’aucun n’ est en mesure de verser des sommes comparables à celle qu’exigerait un passeur de l’ acabit de « Paul ». On peut donc croire les deux frères lorsqu’ils déclarent avoir payé 3.000 francs chacun ; l’un des travailleurs étrangers en a payé 1.600, les deux autres rien, car le pêcheur les a pris en pitié.

Passage des époux PECCOUD du réseau BUCKMASTER par André BECHET, pêcheur à YVOIRE

Paulette Peccoud

Témoignage d’ Eric BECHET, petit-fils d’André BECHET

« Le passage des époux Peccoud à fait l’objet d’un récit oral par mon père Georges. C’était en 1943 ou 1944, il a traversé ce couple avec sa barque et accompagné par un collègue pêcheur Jules Thorens. Le lac était tellement agité à leur retour qu’il a été obligé d’accoster à Nernier, me semble t’ il.

Le lendemain matin, les soldats allemands ont débarqué chez mon grand-père car tous les soirs ils vérifiaient que les bateaux étaient bien à quai au port des pêcheurs d’Yvoire. Ils pensaient qu’il faisait du trafic de tabac.

Il n’y a heureusement pas eu de conséquences pour mon grand-père. Pour l’anecdote, ils ont simplement emporté les saucisses qui séchaient au dessus du poêle à bois.

Je sais que les époux Peccoud sont venus à Yvoire des années plus tard mais je crois que mon grand-père était déjà décédé (1974). Le fils des époux Peccoud a rencontré Georges à la fin des années 90, mais je n’en sais pas plus » .