Ruth FIVAZ-SILBERMANN est docteure ès lettres (histoire contemporaine) de l’université de Genève. Spécialiste du refuge des Juifs en SUISSE pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a publié plus de vingt articles sur ce thème.

Un ouvrage « LA FUITE EN SUISSE » préfacé par Serge KLARSFELD est publié chez « CALMANN LEVY » en 2020.

Son travail porte sur les passages de juifs pendant la Seconde Guerre mondiale de FRANCE en SUISSE sur la totalité de la frontière commune soit du Territoire de Belfort, du Doubs jusqu’au Sud de la Haute-Savoie.

Elle a travaillé à partir des archives suisses et françaises pour reconstituer les trajets empruntés, les difficultés rencontrées

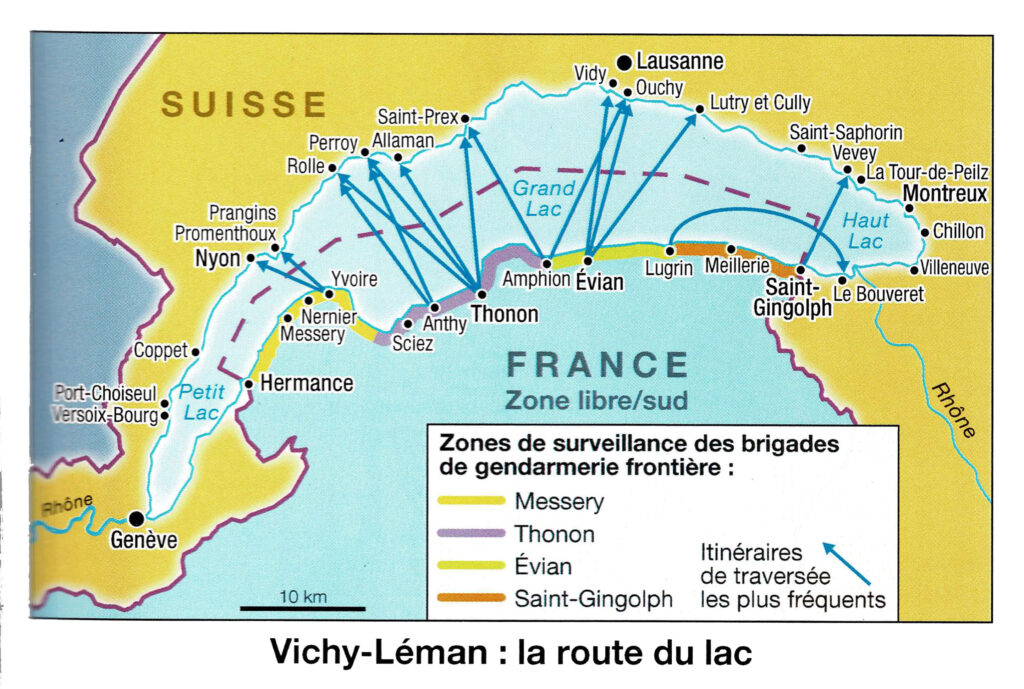

Vichy-Léman, la route du lac

La traversée du lac Léman, généralement accomplie avec l’aide des pêcheurs de la rive française, est une voie de fuite en Suisse bien moins importante que la route de Genève ou celle du Valais. Néanmoins, il y a eu près de 110 traversées clandestines (en ne comptant que les juifs), qui ont permis à près de 400 fugitifs juifs d’entrer en Suisse par cette voie.

Thonon et Evian, il ne faut pas l’oublier, sont des points de départ vers la Suisse, mais pas exclusivement à travers le lac Léman. D’Evian, on peut aussi, nous le verrons, gagner les montagnes du Chablais et emprunter divers cols vers le Valais, ou passer en Suisse dans l’arrière-pays, en contournant Saint-Gingolph. Quant à Thonon, c’est une véritable plaque tournante du passage en Suisse, où de nombreux fugitifs arrivent pour ensuite se diriger, soit vers le Léman, soit vers le Valais, soit vers la frontière genevoise.

Nous nous proposons d’examiner ici les passages des fugitifs juifs par le lac. Les traversées, toutes clandestines et pratiquement toutes nocturnes, ont essentiellement lieu durant la période qui suit immédiatement les rafles d’août 1942 en zone libre, lorsque la douane et les polices de Vichy sont seules à contrôler cette rive lémanique. Les trois quarts des passages (soit au moins 78 traversées distinctes, véhiculant près de 300 fugitifs juifs) ont lieu entre les derniers jours d’août et la fin d’octobre 1942 – sans compter un certain nombre de traversées avortées, interceptées sur le lac par les vedettes suisses ou françaises.

Six ou sept bateaux, avec une vingtaine de fugitifs, passent encore durant les courts deux mois de la première occupation allemande. Le trafic continue à bas bruit durant la période italienne, avec une dizaine de traversées entre février et juillet 1943, totalisant quelque 25 fugitifs, même si les douaniers italiens contrôlent très sévèrement les pêcheurs et leurs embarcations. Il s’intensifie légèrement au mois d’août 1943, durant la période «intermédiaire» où les Italiens ont annoncé leur départ: une dizaine de traversées pour ce seul mois, et 27 fugitifs. Enfin, sur les quelque douze mois de la seconde occupation allemande, où le contrôle est de nouveau extrêmement rigoureux et brutal, le trafic, complètement arrêté au début, reprend très timidement à la fin de décembre 1943 avec quatre traversées, puis encore deux au printemps 1944 ; seule une vingtaine de fugitifs entrent en Suisse par la voie du Léman durant cette période difficile et douloureuse.

Le port le plus actif pour la traversée clandestine est sans conteste Thonon, avec au moins 33 départs avérés (et sans doute 55, en comptant les départs de port inconnu, dirigés vers les destinations habituelles au départ de Thonon). Thonon, chef-lieu d’arrondissement et petit pôle économique de plus de 12.000 habitants à l’ époque, enregistre donc à peu près exactement la moitié du trafic clandestin sur le Léman. En septembre 1942, il y a pratiquement chaque soir une barque clandestine qui appareille des rives proches de Thonon. En deuxième place, on trouve Evian, avec 21 départs avérés (sans doute 30), soit 27% du trafic. Ces deux ports principaux sont suivis de loin par Yvoire (9 ou 10 départs), puis par des ports mineurs : Amphion (3 départs), Anthy (2 départs), Lugrin ou Saint-Gingolph (2 départs) ; une dizaine de départs ne peuvent être rattachés à un port en particulier.

Les filières de passage et l’arrivée des réfugiés en Suisse

Les réfugiés arrivent clandestinement à THONON pour passer en Suisse suivant 3 possibilités :

1. Une aventure individuelle :

le réfugié organise par lui-même son voyage à travers la FRANCE et se charge sur place de trouver un passeur.

Le cas le plus célèbre est celui de Pierre MENDES FRANCE .

2. L’aide d’une filière de sauvetage :

Il y a plusieurs réseaux clandestins avec une organisation structurée de part et d’autre de la frontière. La C.I.M.A.D.E. (Comité Inter Mouvement Auprès des Evacués) est le plus connu, créé à l’initiative de protestants français, opérationnel dès l’été 1942

Les réfugiés, encadrés par des militants généreux, utilisant des pêcheurs-passeurs fiables, rétribués de 3.000 à 5.000 Francs par personne, soit le prix estimé pour les risques énormes encourus par les pêcheurs : l’arrestation, la prison, de fortes amendes et la perte de leur embarcation, c’est- à-dire de leur instrument de travail.

3. Les passages par l’intermédiaire de réseaux lucratifs :

Ces « entreprises » à but lucratif exploitent la détresse des réfugiés et peuvent exiger des prix exorbitants jusqu’à plus de 10.000 Francs par personne.

Toutefois, le prix des passages était le plus souvent négocié en fonction des possibilités des réfugiés, des passeurs résistants généreux ne demandant même pas à être payés.

Correspondance : 3.000 Francs 1942 =

3 salaires minimum masculin = 4 salaires minimum féminin

L’accueil des réfugiés à leur débarquement sur la côte suisse

Dans certains cas, ce sont des pêcheurs professionnels suisses, amis de leurs confrères français qui accueillaient les réfugiés.

Dans d’autres cas, ce sont des amis ou des parents qui réceptionnaient les fugitifs.

Dans la plupart des cas, les réfugiés étaient interceptés par les douaniers ou les gendarmes, ou devaient se débrouiller pour gagner le cœur de la Suisse et s’annoncer.

Dans tous les cas, les fugitifs avaient l’obligation de s’annoncer dans les 48 heures aux autorités suisses, sous peine d’être sinon refoulés.

L’arrivée en Suisse

Arrivé en Suisse sain et sauf, si le gouvernement lui accorde l’asile pour le temps de la guerre (et ne le refoule pas), le réfugié juif est obligatoirement placé dans un camp d’accueil, puis de quarantaine, puis de travail. Il y côtoie, entre autres, des résistants français internés.

Pour en sortir, il doit justifier de la possession de biens financiers lui permettant une réelle autonomie ou être accueilli par des parents ou amis qui s’engagent à assumer toutes les dépenses inhérentes à sa vie quotidienne. Certains réfugiés fragiles (femmes, seniors) obtiennent des places gratuites dans des familles. Les enfants sont séparés des parents et placés dans des homes ou des familles. Scolarité et formation leur sont garanties. Les familles se retrouvent toutes les 6 semaines pour un congé en commun.